دلالة العلمانية في التقليد الفلسفي السياسيالباب: مقالات الكتاب

| سمية رطبي أستاذة فلسفة وباحثة في مجال العلوم الإنسانية |

إن مفهوم العلمانية، الذي يحيل في معناه العام والشائع إلى الفصل بين المجال الديني والمجال السياسي، ينتمي إلى الفلسفة السياسية أكثر من انتمائه لأي حقل معرفي آخر، وهي الفلسفة التي تقر أن التنظيم المُفَكر فيه، والمتعلق بالمدينة وشؤونها، لا يعود أصله إلى المراجع الدينية، بل يستمد خصوصيته وأسسه من ذاته نفسها؛ ونجد مرتع هذه الفكرة منبسطًا في القرن السابع عشر والثامن عشر، مع فلاسفة العقد الاجتماعي؛ فإنتاج الجسم السياسي لجماعة ما هو من اختصاص أفراد هذه الجماعة وحدها، ومدى قبولهم به وانسجامهِ مع أوضَاعهم، ولا يخص أي جهة أخرى.

وعندما نقول هذا الكلام فنحن نفرق بشكل تلقائي بين ما للسياسة وما للدين، وقد وجدت الفكرة متسعها في فلسفة الأنوار مع ديدرو وكوندرسي وفولتير وألومبارت، والحق أن الفضل يعود لهؤلاء في صياغتها ومنحها حلتها الحديثة .

والقول بأن دلالة العلمانية ـ بما هي الفصل بين مجالين مختلفين ـ تعود للبواكر الأولى للفكر الإنساني الحديث، المقصود منه أنها راجعة للجهود التي بُدلَت لتخليص الدين من هيمنة الكنسية إبان الإصلاح الديني مع مارتن لوثر وكلفن، ثم إلى تخليص السياسة والدولة من شراك الدين، وهي سيرورة بدأت شرارتها الأولى مع نيقولا مكيافيل، ثم مع طوماس هوبس والفلاسفة الذين حدو حذوه مع اختلاف أطروحاتهم.

إن هذه البواكر، هي التي ساهمت في انبثاق معنى الدولة وولادته، إنها الولادة التي عُدّت نقطة تحول أساسية في تاريخ الإنسانية، ولحظة محورية في بزوغها، وقد صاحب هذا التحول ثورة دينية كسرت التبعية التي راجت لسنوات طويلة، وهشمت كل أساس خارجي يمثل الجماعة البشرية .

فحركة الاصلاح الديني مع مارتن لوثر غيرت علاقة الإنسان بالله تغيرًا جذريًا، حيث أضحى مبدأ الوساطة الذي تغنت به الكنيسة طويلاً كلام لا معنى له، فلا أحد بوسعه منح الخلاص الإلهي للناس، ولا أن يشكل جسرًا رابطا بين أدعيتهم والاستجابة السماوية.

لم يكن مبدأ الفصل بين الطبيعة وما فوق الطبيعة ممكنًا لولا لوثر، وسيتم الاستفادة من هذا الفصل، في تنظيم عالم البشر، وتفسير الكون المادي، بعد مضي قرن من الزمان، ثم سيتم إدراك أن هناك دائرتين منفصلتين، كنا مرغمين على الجمع بينهما: الله ذا السلطة العليا، والعالم البشري المتواضع، سيتم الانتصار للعقل .

تبخرت النظرة السلبية اتجاه الانسان، لم يعد ذلك المخلوق الآثم والعاجز، وأنه فريسة للشر، وأن قواه الضعيفة لا تكفيه لينقذ نفسه، إذ يحتاج إلى رحمة إلهية خفية تساعده وتهديه، فمع لوثر سيتم الاقرار بأنه لا وجود لشر مقدر ولا خلاص مضمون، فللمخلوقات حريتها في أن تختار طريقها، وتصنع نجاحها بنفسها، وتمتلك كل الوسائل لنجاتها بنفسها، هنا تَعنُ لنا مبادئ التغير في عتبة العصر الحديث .

ومن جهة ثانية بدأت ثورة خفية في تحرير السياسة من قبضة الدين، ما غدا مهمًا ليس أسباب الخلاص وطرقه، بل ضرورات كسب السلطة وسبل الحفاظ عليها، وهذا ما حاول مكيافيلي أن يُبيّنه، ويحضرني في هذا الصدد جزء من مضمون وصيته للأمير، إذ حثه بأن يسعى لتعليم الناس الحرية ومسالكها، فهناك معنى خفي وراء هذا القول، فإذا كانوا أحرار استطاعوا التخلص من قيود الكنيسة واكراهها، ووصايتها عليهم .

لكن مبدأ الوساطة الذي سُعي إلى التخلص منه عبر شتّى الوسائل، دينيًا وسياسيًا واجتماعيًا، سيجد نفسه من جديد في مركز الثقل بحلة جديدة؛ فتعريف السلطة الجديد الذي غاب فيه التمسك بالعالم الآخر وبقوة إلهية خارجية، سيدفع بطرف آخر إلى البروز واحتلال نفس المكانة، وبنفس البشاعة، ونحن نتحدث عن أمير جديد للجسم السياسي، الذي تخلص من كل تبعية خارجية إكليريكية، وفَقد كل صلاته بنظام الكنيسة القديم، لكي يتربع هو على هذا العرش الجديد، وينفرد برفعة لا مثيل لها.

هنا ستصبح السياسة مرئية تنجلي كوساطة بين الأفراد، واللامرئي الديني، وتتميز بأحقية مؤسساتية في بنية الهيمنة المعروفة بكونها الأساس المحرك للدين .

ويمكن القول أن أول ظهور للدولة وبالتالي للسياسة، كان باعتبارها الخيط الرابط بين الأرض والسماء؛ أي الحكم المطلق المتجسد في الملكية، إن هذا التجسيد المادي للخارج الديني extériorité، داخل الفضاء العام الجمعي الإنساني تجاوزت تأثيراته تحويل الروابط الاجتماعية وذلك بإعادة تشكيلها حسب التراتبية، بل حولّت الدين بمحتواه ومضامينه أيضًا.

سنكون بصدد سلطة جديدة تسلك نفس المسار الذي ثَمّ محاربته؛ أي سلطة مطلقة تنهي وتأمر وفق ما يبدو لها، باعتبارها الممثل الوحيد لله على الأرض، وهكذا ستضع دولة الحق الإلهي السيدة أُسُسُهاَ، باعتبارها السلطة الأعلى في الأرض، وأصبح الملك هو الوصي على تسير الشأن العام وليس رجل الدين، لم تحدث أي وثبة نوعية، بل كل ما في الأمر أنه ثم تبديل وسيط بآخر، أزحنا الوسيط الكنسي، لنضع موضعه الوسيط السياسي: "إن هذا الارتفاع التحكيمي هو الذي جعل هنري الرابع، الملك المطلق بمعنى لا سابق له. لقد نُصّب ملك الدولة، مع كل الغموض الملازم لهذا الاقتران".

تحرر الشأن العام من هيمنة الدين، لم يعد ثمة أمير كاثوليكي أم إصلاحي له الحق في تبني أو إخضاع لشيء مقدس مادام هذا الشيء مرتبط بالحياة الجمعية، فقد أصبحت المصالح السياسية تطغى على المصالح الدينية، وقد طَبقت الدول نِظامها الصَارم لإيجاد التوازن بين قوى المجتمع، وغَذونا وجها لوجه أمام معيار جديد هو الدولنة L’étatisation، إذ كانت السلطة تحت الدين وبخدمته، وإذا بها تتجاوزه وتصبح فوقه.

أصبحت السيادة في هذا العالم مبنية على مدى تفوق الحاكم وشطارته، ودفاعه عن موقعه الواحد، وإذا نال هذه العظمى، فقد بات في مُكنَتِهِ أن يخضع الأديان لحُكمه، وأن يستفيد من مؤازرة الإله، وهنا يمكن القول أن مبدأ الوساطة أضحى مبدأً وهميًا، وليس فعليًا كما كان الأمر مع الكنيسة، فمعنى الشرعية أصبح مختلق من طرف قوة الحاكم لتوطيد سلطانه؛ بالرغم من الابقاء على الهالة الالهية من الخارج، إلا أن ذلك لا يشكل أي ثقل، فهناك فصل خفي وقطيعة لا مرئية بين ما في السماء وما في الأرض، فالحاكم يشغل وظيفة تنقله بعيدًا عن أي التقاء بين العالمين، فكل مَساعيه تتحدد في الحفاظ على الجسم السياسي، والاهتمام بنوع العلاقة التي تجمع الأفراد في ما بينهم داخل الدولة، ثم علاقة هذه الأخيرة بأنظمة الحكم الخارجية .

نجد الدولة قد وضعت مَراسيها واستقرت وسط المشهد الجماعي، مهتمة بالمصلحة العامة، وعيش الأفراد داخلها، يقودُها الملك السيد، كأنها أُولى المحاولات لخلق مجال إنساني جديد قد تكون له القدرة لأن يدبر أموره ويسود نفسه؛ أي له استعداد للاكتفاء الذاتي، كأنه يعمل على تفكيك السلطة القديمة الوسيطة.

ومع ذلك فنرى أن الفضل يعود لهذه الدولة السيدة ذات القانون الإلهي، في التغيير الذي يمس البنية الثلاثية من الله والملك والمجتمع، لم يعد متصلاً بالعالم الآخر بل بالتفاعلات الطارئة في محيطه، ومنافسته لممثليه، ويتمتع لوحده بسلطة ينضوي تحتها الكل، وبالتالي فالمجتمع السياسي في تعريفه هو المجتمع الذي يدير ظهره للتدبير الديني في شؤون الجماعة، وهذا من محاسن الثورة الحديثة .

فالتغير لم يكن جذريًا بل تدريجيًا، كأن الوضع القائم كان يقتضي هذا الانتقال البطيء والمتأني، لتأتي دورة أخرى تنهي هذا التغيير في الواقع السياسي.

وبالرغم من أن هذا الزي الغريب الذي ظهرت به الدولة يبدو مخالف للطبيعة، فقد كان من الصعب استساغ إبقاء التبعية الدينية في ظل وجود سيادة سياسية، كأننا نُحرمُ على الآخر التبعية، ونسقطه لأنه تبناها، في المقابل نرتمي نحن في أحضانها مع سيادة مطلقة على عالم الدنيا، كأن هناك امتزاجًا واختلاطًا خفيًا بين الديني القديم، والسياسي الجديد؛ وكأن هناك رغبة جامحة في أن يستمر النظام الديني، وأن يمكث في هاته الهياكل الجديدة للسياسي، وبالمقابل يأبى هذا الجديد أن يواصل تطوره، دون هذا الذي هو سائر إلى الزوال والفناء، وفي نفس الوقت الذي يَجِدّ ويكِدّ النظام التقليدي في كبح ازدهار هذا الجديد، فهو يعمل دون أن يدري في أن يغير ذاته نفسها نحوه، كأنه لا يعترف لنفسه برغبته الشديدة في أن يصير على عكس ما كان، فهو يشتهي أن تسري في أعقابه مياه الصيرورة والتجديد.

كأن هناك عرفًا فطريًا في النظم السياسية، وهو اقناع نفسها بحاجتها الملحة للتبعية الخارجية، وبالمباركة السماوية، حتى وإن برزت في شكلها الظاهري حرة تمامًا، أو سعت للتخلص من الولاء الديني، فهي معادلة شائكة بالرغم من أنها غير منطقية، فكانوا يقبلونها ويعملون بمقتضاها ومفادها أن: "تندرج السلطة في خدمة المجتمع السفلي، في جسم السلطة المنبثقة من الأعلى" وكان لابد من انتظار الثورات الحديثة، لتفك هذا الصلة الغريبة.

ويشير مارسيل غوشي هنا إلى فكرة طريفة، فحتى التخلص من شكل هذا النظام، والقضاء على الملكية وكل الينابيع التي تحتمي بها، نحتاج لمدة زمنية طويلة حتى نصفي حسابنا مع السحر الفاتن الذي يمارسه علينا الدين، وأن نبدأ تفكيرنا وفق دلالات ومعاني بسيطة وغير مبتذلة، في دولتنا الأرضية يقول: "ستبقى دولة الواحد، والواحد في الدولة ومن خلالها، صورًا تحمل انجذابًا لا يقاوم، حتى بعد أن فقد الله نفسه هيبته بفترة طويلة."

إنه وهم لا نستطيع التخلص منه، دون أن نتخلص مما يشكل هويتنا الحميمية، فالسلطة السياسية في المغرب الآن على سبيل المثال ـ بالرغم من أنه مثال بعيد بعض الشيء ـ تدمج في إدارتها بين دكتاتورية الغالبية الحاكمة، التي تسود بنظرتها الأحادية الخاصة، ومبدأ الشرعية الدينية، الذي يعطيها وجودها الفعلي، ولا يحق لأي كان أن يناقشه، ومن جهة ثالثة ديموقراطية تبين زيف ادعائها ومدى محدودية قدرتها كل يوم.

إن التشابك الذي تحدثنا عنه في معادلة غير معقولة، بين الدين والعقل، والسلطة المجردة، وتشخيص للسلطة، سيفجر مجموعة من التناقضات تنتهي بفشل ذريع لنمط هذا الحكم المتمثل في الملك الذي يحكم بمقتضى الحق الإلهي، فشلت في انجلترا على يد آل استورت الذين لم يستطيعوا تدعيم صرحها، وقد توجت بثورة سنة 1688 لكي يتم الفصل بين البرلمان والملك، كما ستفشل في فرنسا تحت يد المد الثوري، الذي سينهي نظام الملكية، ويجعل السلطة متمثلة في يد الجميع .

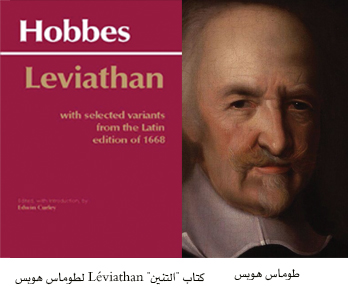

طوماس هوبس

سيأتي هوبس ليحاول إنقاد ما انهار وما هو مستمر في الانهيار، انطلاقًا من كتابه "التنين" Léviathan، إذ سيصب نظام السلطة كله في قالب ملائم يجمع بين الشكل الاستبدادي الذي عرفته السلطة، تحت ظلال دولة الحق الإلهي السيدة، وبين حرية الأفراد ومساواتهم، التي تجد تمظهرها في العقد الاجتماعي، وكأنه يعيد إيجاد شرعية جديدة لهذا الاستبداد القديم، فلم تعد الشرعية متأتية من الله، بل من إرادة الأفراد أنفسهم، الذين سلموها لرجل له سلطة قاهرة عليهم، فهو وحده ينهي نزاعاتهم وحروبهم، ويحكم في ما بينهم، ويرد بطش بعضهم عن بعض، لما في ميولهم الغريزية من وحشية وعدوان، وكأن صاحبنا سئم من الحروب الدينية والمشدات السياسية في بلده، وأن يكون الملك بالمواصفات التي رسم في كتابه، فهو وحده يستطيع أن يرد للناس أمنهم، ويحافظ على السلم في مدنهم.

لم يعد هناك من معنى لقوانين موضوعة ولا لشرائع منزلة، أمام إرادة الأفراد المتساوين في التنازل على حريتهم الطبيعية المدمرة، والانخراط في عقد يبرمونه هم أنفسهم وبحريتهم الخاصة، ويضمنون فيه كل ما قد يحفظ وجودهم وينظم حياتهم، لكن وجب أن يسلموه لحاكم يختارونه هم أنفسهم أيضًا بمواصفات تأهله لأن يتولى هذه المهمة.

إن هذا الجهد الذي قام به هوبس، لم يخرج من إطار الدفاع عن المَلكية، والمَلكية لا يمكن أن تقوم إلا على طراز النموذج القديم، يظل للملك حاشيته وأساقفته وذويه وممثليه، وأن نُجَرِده من كل سلطة إلا ما وكل به من طرف جميع الأفراد، فإن هذا التصور لم يخرج من تشخيصه الذاتي، فبالرغم من أن الجسم السياسي الذي دعا إليه يقوم على أساس الأفراد الممثلين، فإن هؤلاء سيسلمون السلطة لسيد ينوب عنهم، وبالتالي سيسلمون بالتبعية للسلطة الإلهية، يقول مارسيل غوشي: "في الطاعة الواجبة للسيد الدنيوي، يكون الخضوع للإله، بالرغم من الوجود الملازم لفعل تأسيس الجسم السياسي."

وستتحرر هذه الصيغة التعاقدية من طابع الاستبدادية التي طوقها بها هوبس مع كل من جون لوك الذي سيصبها في قالب ليبرالي، ومع جون جاك روسو الذي سيعطيها بعد ديموقراطي.

والحق أن هذه الهالة الاستبدادية التي وضعها هوبس بناء على العقد الاجتماعي، ستظل تجوب وتحوم على طابع الحكم، بالرغم من كل المحاولات التي بُدلت للقضاء عليها، والخروج من الإطار الصارم الذي وُجدت فيه، وستبقى عائقًا تتعثر على أعتابه حتى عندما أعطى روسو هذه السيادة للأفراد فلا يمكن أن يكتمل معناها إلا في منحها لسيد معين.

وقيمة هوبس تكمن في الأداة والإطار النظري الذي وفره؛ أي الذي يتجلى في فكرة العقد الاجتماعي، التي سيعمل بها فلاسفة كثر من بعده، فكان تقليد الفكر الفلسفي السياسي اللاحق بحاجة ضرورية لهذا السند التعاقدي حتى يقيم صرح فكره، كما كان له دور جبار في فك عقال الدولة من شراك الكنيسة، محرر عالم الدنيا من طيف العالم الآخر.

سيكون له دور أولي في مقارعة الكنيسة التي لم تكن قد سلمت بأمر الواقع، وسلمت بالمذهب البروتستانتي، ولم تكن موضوعات التسامح قد نضجت بعد في أوروبا، وسيستمر الجدل الحامي مع البابوية، إلى حدود في القرن السابع عشر بعد أطروحة جون لوك في التسامح.

طوماس هوبس الذي كان بروتستانتي، ويدافع عن حق الدولة في احتوائها للشأن الديني، وبسط سلطانها عليه، كان من الطبيعي أن ينتصر للدولة في مقابل تشدد الكنيسة، فقد كان يحاول إرساء علاقة جديدة بين الإيمان كمجال خاص، وأمور السياسة كمجال عام.

فقد حاول جاهدًا أن يبطل مزاعم الكنيسة الكاثوليكية، إذ يرى أن ملكوت الله سيكون في العالم الآخر، وأن المسيح نفسه أشار إلى ذلك إذ قال أن مملكتي ليست في هذا العالم، وبالتالي ماذا سيتبع رجال الكنيسة في هذا العالم إذ إذا كان ملكوت الله لن يتحقق إلا بعد القيامة؟ .

إذا كان يسوع لا يملك سلطة سياسية، فبأي حق يدَّعي الجسم الكهنوتي أنه يملك تلك السلطة، لا حق لأولئك الذين يدّعون أنهم نُواب المسيح في التدخل بالشأن الأرضي، ذاك أن مسيحهم نفسه لا يملك سلطانًا سياسيًا على الناس، بطل عليهم أن يملكوا سلطة كيف ما كان نوعها، إلا إذا كان ملكًا، وهذا الملك إذا حكم ليس بصفته نائبًا للمسيح، بل باعتباره سلطانًا لسلطة السياسية. هنا البوادر الأولى للفصل بين المجال الديني والمجال الدنيوي.

ليس لرجال الدين المسيحين من وظيفة يقومون بها في ما يتعلق بعالم الناس الواقعي، فوظيفتهم تقتصر في حث الناس على الإيمان بالمسيح، وهذا لا يعني إكراههم، فالإيمان لا صلة له بالإكراه، بل هو متعلق باعتقاد الناس، كما أن هؤلاء لا يحق لهم بأي وجه كان أن يمارسوا مهمة العقاب، لأن العقاب كإكراه قسري هو فعل سياسي تمارسه سلطة الدولة لتحمي قوانينها من الانتهاك، والحال أن الإيمان لا يبنى على هذه الشاكلة .

إن هذه المزاعم التي كانت تتذرع بها الكنيسة لبسط سلطتها تكسرت مع حركة الاصلاح الديني، حيث انقسمت المسيحية إلى مذهبين وبطل على البابا أن يكون وليًا للمسيح، بعدما كان يدعي أنه عُين من طرف بطرس الرسول، وهذا كُلف من قبل اليسوع، وهكذا تتوطد الخلافة والتبعية للبابا.

كنسيًا ودينيًا ليس لك الحق في ممارسة أي دور دنيوي، نفي الوصاية الإيمانية على المؤمنين في الكنيسة، فدورها لا يتجاوز التبشير والتعريف بالمسيح، والحدث على القيم الأخلاقية، دون أن تتدخل في الإيمان الخاص، فتكفر وتهرطق، هذا المفهوم الخاطئ للكنسية في أنها تحدد نوع الإيمان، هو الذي قاد المسيحية في مسلسل متتالي من الانشقاقات، لأن الإيمان ليس قابلاً لأن يُعلم في نموذج معين على الجميع أن يقتضي به، فهو مسألة وجدانية، لا يستطيع أحد أن يُكفر أحد آخر، إنه لا وجود لقانون محدد للإيمان.

لقد جرَّد هوبس المسيح وحواريه والباباوات من السلطة السياسية، وجردهم من سلطة التدخل في إيمان الناس، وتبقى قيمة تعاليم الدين كلها قيمة إرشادية أخلاقية تَقَوية ولا شيء آخر، كما أن المسيحية لم تُضف قوانين جديدة إلى الشرائع القديمة التي وجدت سلفًا، حسب هوبس لا الباباوات ولا رسل ولا المسيح لهم قوانين، بل كان المسيح نفسه يأمر بالخضوع للسلطة السياسية الرومانية آنذاك، ويقول أن الخضوع لهذه القوانين واجب مقدس، للحفاظ على تماسك الجماعة وانسجامها.

حتى أن المجمع الرسولي concile des apôtres الذي هو أول مجمع في تاريخ المسيحية، وهو الذي تقررت وفقه تعاليمها وإرشاداتها، لم يستطع أن يُقدم أكثر من نصائح إرشادية للمسيحين، فعمل القرارات الكنسية في البداية أن تلتزم بمبدأ السلم الاجتماعي، لذلك يجب أن تكون بموافقة الدولة، ولم تكن لها أدنى سلطة سياسية، فحتى الإذن باجتماعها، يأتي من سلطة أخرى، ولنفرض أن دائرة الإرشادات والمبادئ الأخلاقية استطاعت ان تتحول إلى قانون، فإنه لا يحق لأحد في تحويلها إلا الملوك، أو الجمعيات العمومية ذات سيادة في الدولة، وبالتالي لا يمكن للدين أن ينتقل من جانب الايمان إلى قوة مادية، إلا إذا تبنته السلطة السياسية ، هذا سيحدث في ما بعد في انجلترا.

جون لوك

فيرى مارسيل غوشي أن جون لوك أول من سيعبر عن مبدأ الفصل بين الدائرة البشرية والدائرة الإلهية، حتى على المستوى المعرفي فلا توجد أي أفكار فطرية إلهية لدينا عند الولادة، كما ادعى ذلك ديكارت، فكل ما نتعلمه عائد إلى تجربتنا مع العالم والمحيط، وهذا يعطينا وجهة نظر سياسية تكمن في وجود علاقة خارجية بين الفرد والله، وهذه العلاقة لا تحول دون وجود تبعية له، وعندما نتحدث عن العقد الاجتماعي عند لوك، فالأفراد لا ترمي من وراءه مقاومة الخضوع للإله، لأنه لا يوجد نوع من هذا الخضوع بين الاثنين إلا في ما تعلق بوعيهم الفردي اتجاه هذا الخالق، بل هو عقد يربط بين حرياتهم المتناثرة .

لقد ساهم لوك في إبعاد السلطة المطلقة، معتبرًا أن نمط الحكم الذي يجمع بين الناس، لا يتكأ على إذن ولا سند إلهي، فلا توجد أي قيادة إلهية في الشأن السياسي للأفراد، إلا في ما تعلق بعقولهم الخاصة.

من هنا تأتي حرية التسامح الديني؛ فالبشر لديهم كامل الحرية في ما بينهم، لأن سلطتهم التمثيلية محدودة، مادام كل منهم يطيع الله بالطريقة التي تلائمه، والسلطة التمثيلية التي تحدث عنها لوك تتمظهر في مدى قدرتها على حماية الملكيات الخاصة، وأن تتلاءم مع ما يرغبون فيه وفق تطبيقها للقوانين وهنا يكمن دورها الأساسي .

فالشؤون الدينية هي أمور خاصة بشكل قطعي، لا يحق لأي محاولة للتأثير الخارجي أن تمس ما هو خاص بالأفراد، والأمر لا يقتصر على الدين في معناه التاريخي والاجتماعي، بل هو يتعلق بمجال الاعتقاد الشاسع برمته، وجب الفهم تبعا لذلك أن السياسة بدورها ليس من حقها أن تفرض أي دين مدني على حساب آخر .

فجون لوك، عاصر التطحنات الدامية الدينية التي بصمت تاريخ انجلترا؛ عندما كانت الدولة تتبنى دين معين كانت تتصدى لاضطهاد بقية الأديان الأخرى، تعذيبًا وقتلاً وتضيقًا، وبالرغم من الموقف السلبي الذي تبناه لوك في البداية، عن مسألة التسامح مع باقي المعتقدات، إلا أن موقفه سيتغير بعدها، ليرسم لنا رسالة بديعة في التسامح، تبدو أكثر منطقية وقبولاً نظرًا للظرفية الحرجة التي شهدها، والحق أنها ظرفية لازلنا نعيشها اليوم من حالات التعصب والتضيق للجماعات الدينية المختلفة.

إذ كان الدين ضروري لنمط العيش الاجتماعي، كما السياسة ضرورية لتنظيم الممارسات والأنشطة اليومية للأفراد، فليس من الضرورة أن يتدخل أحدهما في الآخر لأن هذا غير الضروري، ولا يعود بالمصلحة على الخير العام.

ويؤكد جون لوك أن التسامح مع الآخرين الذين يدينون دين آخر هو أمر لا يضر أي فئة من الفئات الدينية، كما أنه لا يتعارض مع إرشادات الإنجيل ولا مع مبادئ العقل الكونية، وفي المقابل أن التعصب يخل بالمبادئ المسيحية، كما يخل بالقوانين العامة للدولة، فلا أحد يملك الحق ولا المشروعية في أن يفرض على الآخرين أشياء ا تخصه.

المشكل الذي واجه لوك هو العثور على الكيفية التي تخرجنا من هذا النفق الضيق الذي فرضته الدولة الانجليزية، منذ عهد هنري الثامن عشر، والذي انقلب على الكنيسة الرومانية، وأخضع كنائس بلاده تحت حكم سلطة الدولة، وبالتالي ترسيخ هذا التقليد بعده؛ أي انضواء أمور الدين تحت لواء قوانين الدولة وإملاءاتها، وقد تبين من خلال توالي الملوك على الشأن السياسي، أن الدين الرسمي للكنيسة عائد إلى الأهواء الشخصية للملوك كما عائد إلى إيمانهم الخاص.

والطريقة الأصح في رأى جون لوك للخروج من هذه المعضلة، هي ضرورة الفصل بين سلطة الحاكم المدني، وسلطة الكنيسة، وتحديد أدوراهما في المسائل الخاصة بهما، والتعريف الذي قد نعطيه لسطلة كل واحد منهما، تساعد بشكل كبير تقبل قضية الفصل؛ فإذا كانت الدولة جماعة من الناس تكونت لهدف المحافظة على الخيرات المدنية، فمن الواجب على رئيسها أن يُعنى بمراقبة القوانين التي تساهم في إنماء هذه الخيرات والمحافظة عليها من كل مخترق، أو الذي لا يحترمها.

وإذا كان الأمر هكذا فإن رعاية النفوس، وضمان الحياة الأخروية للأفراد، لا يدخل في مهام هذا الحاكم، لأن الله لم يُوكل له بهذه المهمة، وبالتالي فلا يحق له أن يكره الآخرين على اعتناق الدين الذي يؤمن به، كما أن مجال الإيمان لا يقوم على مسألة الاكراه شأن السلطة المدنية، بل قائم على مشيئة الأفراد أنفسهم .

وفي المقابل فإن الكنيسة تتألف من جماعة من المؤمنين الذي انضموا بإرادتهم لعبادة الله بالطريقة التي تبدو لهم مناسبة؛ لأن انتماء المرء إلى كنيسة أو جهة دينية، ليس بحكم الطبيعة، بل الدين نكتسبه ولا نرثه، فلأفراد كامل حريتها في تبني دينها، وإذا ما أصدر حِرم على أحد، فلا يجب أن يتخطى حدوده الدينية، للحرم من الخيرات المدنية، أو حق الانتساب إلى الدولة.

وبالجملة الشأن الديني يختلف كليًا عن الشأن السياسي، لهذا فلا يحق لأحدهما التدخل في الآخر، ووجب أن يسود التسامح بين الأديان المتعددة داخل الدولة، التي يجب عليها أن تكون محايدة، وتضمن العيش الهانئ لكن مواطنيها، وهنا تكمن جذور العلمانية؛ من حيث هي فصل بين الكنيسة والدولة.

بالرغم من أن لوك لم يتسامح مع الملحدين والخارجين عن الدين فهو قد أسدى خدمة جليلة النفع، ولم يكن استثنائه لهتين الفئتين أكثر خطرًا وتعصبًا، مقارنة مع دعوته للتسامح داخل الديانة المسيحية، وأعتقد أن هذا الأمر عائد إلى أمر بسيط ذا وجهين مختلفين، الأول هو أن طبيعة العصر الذي عاش فيه لوك كانت متشددة ومرتبطة أكثر بالمسائل الدينية، ولو أنه تسامح مع الملحدين، لنال سخطًا أكثر من السخط الذي ناله، خاصة من لدن رجال الدين المتشددين، بغض النظر عن وقعها وسرعة انتشارها، ولَمَا كانت الرسالة أكثر مقبولية حينذاك، ثم أن هذه الفئة كانت في الأصل قلة مقارنة مع الديانات والمذاهب المختلفة ـ إذا ما استثنينا من يُعنتون بالهراطقة والكفر لأمور جزئية في دين معين سواء المسيحية أو غيرها وهذا أمر شائع إلى اليوم فئة تكفر فئة أخرى ما لشيء سوى في اختلاف بعض الجزئيات ـ فقد كانت الحاجة للتسامح بين الديانات، وبعدها سَتعبد الطريق أمام التسامح الكوني الانساني، الذي لا يأخذ في حساباته الاعتبارات الدينية الضيقة.

ومن ثمة فإننا عندما نتحدث عن مفهوم العلمانية، فوجب أن نستحضر الأسس النظرية والتاريخية التي أخرجته إلى الوجود، وأن نأخذ بعين الاعتبار أنه لم ينبجس هكذا فجأة من فراغ.

المصادر:

1- Les Notions Philosophique, dictionnaire 1, Encyclopédie philosophique universelle,Puf,p,1433.

2 - Marcel Gauchet , La condition politique, tel Gallimard, 2005,p, 16.

3 - مارسيل غوشيه: نشأة الديموقراطية، الجزء الأول الثورة الحديثة، ص، 54.

4 - نفس المصدر، ص، 87.

5 - نفس المصدر، ص، 86.

6 - Marcel Ghauchet , condition politique,p,p,16,17.

7 - مارسيل غوشيه: نشأة الديموقراطية، الجزء الأول الثورة الحديثة، ص،55.

8 - نفس المصدر، ص، 56.

9 - نفس المصدر، ص، 59.

10 - نفس المصدر، صن 63.

11 - نفس المصدر، ص، 56.

12 - نفس المصدر.

13 - نفس المصدر، ص، 67،68.

14 - نفس المصدر، ص، 75.

15 - Thomas Hobbes, Léviathan, traduction, Gérard Mairet, folio essais, p,685.

16 - ibid,p,701.

17 - ibid,p,702.

18 - ibid,p,734.

19 - ibid,p,738.

20 - مارسيل غوشيه: نشأة الديموقراطية، الجزء الأول الثورة الحديثة، ص،78.

21 - نفس المصدر، ص، 79.

22 - Les Notions Philosophique ,p 1431.

23 - جون لوك: رسالة في التسامح: ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي، القاهرة، دار الغرب الإسلامي ط، الأولى، بيروت- لبنان، 2011، ص، 51.

24 - نفس المصدر، ص، 52.

25 - نفس المصدر، ص، 53.

26 - نفس المصدر، ص، 57.

تغريد

اكتب تعليقك